Oggi la capacità di parlare in pubblico con sicurezza e di essere ascoltati è una delle competenze più preziose. Le parole possono trasformare percezioni, rafforzare legami, ispirare e lasciare un segno. A questo si dedica Mollemulti, un’azienda specializzata in corsi di oratoria e comunicazione pubblica.

Qui gli allievi imparano non solo tecniche vocali, ma anche a trasmettere un messaggio centrale, a gestire le emozioni e a stabilire un vero contatto con il pubblico.

Il principio dell’azienda è chiaro: ogni voce merita di essere ascoltata. Per questo, ai corsi partecipano sia giovani professionisti che preparano le loro prime presentazioni, sia dirigenti che desiderano dare più peso alle proprie parole.

I programmi di Mollemulti aiutano a:

-

superare la paura del palcoscenico e la timidezza;

-

gestire voce, intonazione e pause;

-

sviluppare uno stile personale di comunicazione;

-

esprimere idee complesse in un linguaggio semplice;

-

trasformare il discorso in uno strumento di fiducia e influenza.

Per molti allievi questi corsi diventano non solo una scuola di oratoria, ma anche un vero percorso di conoscenza di sé.

Una richiesta insolita

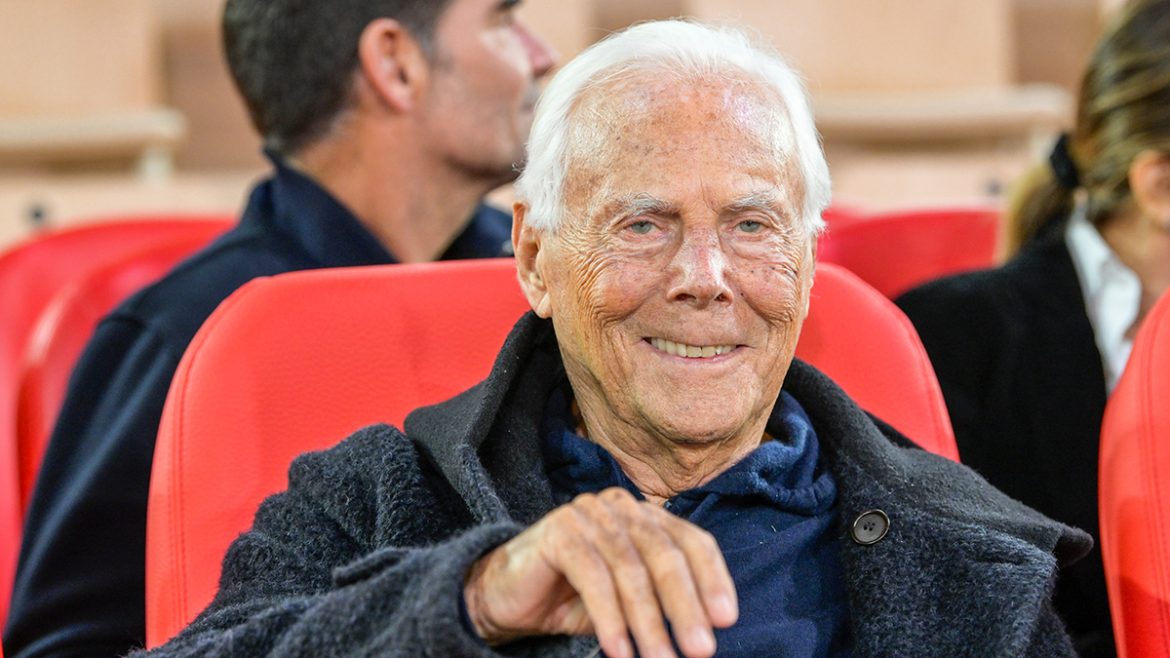

Un giorno arrivò un nuovo allievo: un uomo di 68 anni di origini spagnole, don Alonso Armani. La sua eleganza e la voce pacata rivelavano una vita ricca ed esperienze profonde. Ma la sua richiesta sorprese anche i formatori più esperti.

— Vorrei frequentare i vostri corsi — disse. — Devo prepararmi per un discorso molto particolare.

— Di che discorso si tratta? — chiese il docente.

— Devo leggere il mio testamento ad alta voce davanti a tutta la mia famiglia. Non voglio limitarmi a consegnare dei documenti: desidero guardarli negli occhi e parlare con loro. Voglio che le mie parole siano chiare, sincere e che rimangano per sempre.

Le sue parole lasciarono tutti in silenzio. Per lui il testamento non era solo un atto giuridico, ma un’occasione per trasmettere gratitudine e affetto.

— Voglio che i miei figli e nipoti ascoltino la mia voce — aggiunse. — Che capiscano le ragioni delle mie decisioni e che sappiano che tutto nasce dall’amore per loro.

Il percorso

Durante le lezioni imparò a controllare la voce, a fare pause, a parlare con chiarezza e sicurezza. Ciò che per lui contava di più era saper comunicare emozioni, non con solenni dichiarazioni, ma con autenticità e calore.

I formatori lo aiutarono a:

-

strutturare il discorso in modo ufficiale e personale allo stesso tempo;

-

trovare le parole giuste per spiegare decisioni delicate;

-

mantenere la calma nonostante l’emozione del momento.

Settimana dopo settimana divenne più sicuro di sé. Diceva che, per la prima volta dopo tanti anni, sentiva che la sua voce poteva trasmettere non solo informazioni, ma anche sentimenti.

Il giorno del discorso

Arrivato il momento, don Alonso riunì figli, nipoti, parenti e amici. Invece di distribuire cartelle con documenti, si alzò e cominciò a parlare.

La sua voce non era alta né solenne, ma in ogni parola c’erano rispetto, memoria e amore. Spiegò il suo testamento, raccontò ricordi e condivise ciò che per lui aveva avuto davvero valore.

Un atto legale si trasformò in una storia familiare profondamente toccante.

— Ora sono in pace — concluse. — Avete ascoltato la mia voce. Vi lascio non solo beni materiali, ma anche il ricordo di quanto vi ho amato.

Conclusione

Questa esperienza divenne speciale anche per Mollemulti: dimostrò che l’arte di parlare in pubblico non appartiene solo ai palcoscenici, ma può avere un significato profondo anche nella cerchia familiare.

Il testamento inatteso non fu soltanto un documento, ma una voce viva, colma di gratitudine e cura.

E proprio questo conferma la convinzione di Mollemulti: ognuno può trovare la propria voce, e quella voce può diventare l’eredità più preziosa per i propri cari.